Kleinzeller Hinteralm – doch noch Lärchengold…

3. November 2013 von Bernhard Baumgartner

In der vorletzten Oktoberwoche war – zumindest bei uns im Gölsental und in ähnlichen niedrigen Lagen – noch “Vollherbst” mit schönster Laubfärbung von Kirschbäumen und Rotbuchen. Aber innerhalb weniger Tage (während unserer ‘Wandertage im ungarischen Nationalpark am Plattensee von 24. bis 28. Oktober) war das alles vorbei. Sogar die Lärchen, die im Wetterpanorama auf den Bergen gerade noch so goldig geleuchtet hatten, begannen sich nun in Talnähe zu verfärben.

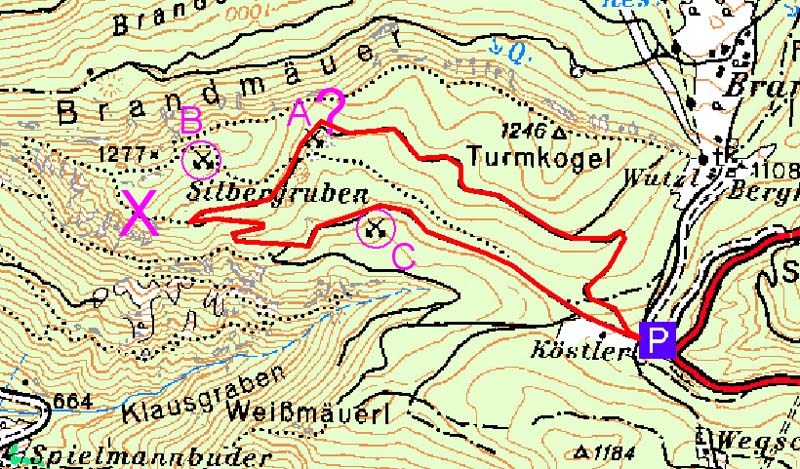

Also war es höchste Zeit für die Fotowanderung zu den “goldenen Lärchen” ! Aber wo gibt es in der Nähe solche Bestände? Am ehesten noch auf der Kleinzeller Hinteralm, wo wir das Lärchengold schon vor ein paar Jahren erlebt und fotografiert hatten. Für den Hochanger im Mariazeller Bergland wäre es wohl schon zu spät gewesen, denn dort war aus Erfahrung zu Allerheiligen schon alles kahl… Außerdem ist die Auffahrt zum Ebenwald von Kleinzell eine möglichst kurze Fahrtstrecke für uns.

Panorama am Ebenwald mit der Reisalpe links und dem Gehöft Graser, für das ganze Panoramas eventuell das Bild einzeln öffnen!

Die breit und mit viel Aufwand ausgebaute Forststraße (wegen der Zufahrtsberechtigung der Bauern eigentlich auch Almstraße, wenn sie nicht schon auf einer anderen Route auffahren müssen) liegt noch etwas im Schatten. Angenehmerweise ist sie nicht so dem noch morgendlich kühlen Wind ausgesetzt wie der Ebenwald. Aber in die Almmulde der Kleinzeller Hinteralm wärmt schon ordentlich die Sonne hinein. Verkehr ist hier touristisch ganz dicht, alles strömt der Reisalpe zu! Wir begnügen uns heute mit diesem Zwischenziel und erleben beim Herumbummeln die schönsten Fotomotive und auch noch etwas neu Entdecktes!

AB Malerische Kleinzeller Hinteralm - rings um die Hütte Baumgruppen mit einzelnen und besonders stattlichen Bergahorn(en), Fichten, Tannen, Rotbuchen und den gesuchten Lärchen

Als wir am Ende unserer kleinen Almrunde von der “Brunnwiese” herunter (nach dem immer fließenden Brunnen bei der Hütte benannt) wieder zum Rückweg kommen, fällt Anni am Westrand der Lichtung eine Reihe von Felszacken auf. Schon vorher waren wir an eigenartigen Steinblöcken vorbei gekommen, wie sie auch vom Nordhang der Reisalpe in den ”St. Veiter Steingarten” gebracht worden sind. Es sind Gosauschichten aus Kalk, Sandstein und Breccien, den mergeligen Schichten verdankt der Almbrunnen seine Entstehung (diese Mergel waren die Grundlage für die ehemalige Zementherstellung bei Lilienfeld, Abbau auf der Vordereben, Vorkommen aber auch auf dem Ebenwald, auch durch rötliche Erdschichten auffallend). Diese Zacken am Abbruch ins Schindeltal bzw. zum Nordhang der Reisalpe haben wir noch nie bemerkt, und sie lohnen eine “Besichtigung”, allein schon wegen der Aussicht!

Eine Ahnung von Urwald - Windbruch, mächtige Rotbuchenstämme, Anni erklettert gerade einen der Felstürme für den Ausblick über das Wiesenbachtal

Außerdem gibt es interessante “Begegnungen”: Ein ? Großer ? oder ? Kleiner ? Fuchs sitzt auf dem mit Kalksplittern (teilweise Fossilien?) gespickten Gosausandstein. Das “Hetscherl” ist die Frucht der Rosa pendulina / Alpen-Heckenrose – mit steifer Behaarung, die uns eigentlich noch nie aufgefallen ist.

Beim Rückweg auf der Forststraße scheint hier auch schon etwas freundlicher die Sonne herein. Wo der Hang abgerutscht ist, ergibt sich ein vielfältiger geologischer Aufschluss – am tieferen Hang des aus schroffem Dachsteinkalk gebauten Hochstaffs mischen sich die Schichten von Gosau (Kreidezeit) und Lunzer Decke (Mergel und Sandstein der Lunzer Schichten). Eine sehr labile Zone, die bei Störung der Lagerung wie beim Straßenbau leicht ins Rutschen gerät…

Anni erspäht außerdem im Sonnenlicht zwischen den Stämmen des extrem steil abfallenden Hochwalds glänzende Blätter, einen ca. 10 m umfassenden Bestand von Stechpalmen. Diese sind im Naturvorkommen in den Vorderen Tormäuern und im Annabachtal (Angerbach zwischen Reith und Erlaufboden) bekannt, beim Tirolerkogel östlich der Ebenbaueralm womöglich neben einer verschollenen Ansiedlung erhalten geblieben. Hier im Steilhang kann es sich nur um eines der seltenen natürlichen bodenständigen Vorkommen handeln!

Am Ebenwald-Parkplatz stehen inzwischen Dutzende Autos, bei unserer Talfahrt haben wir aber kaum Gegenverkehr, auch angenehm. Ebenso zeigt sich der Rest des Allerheiligentages – nebelfrei und überaus mild, so gar nicht für den 1. November zu erwarten, weil wir zu diesem Datum auch schon im Schnee gewatet sind – ist aber schon länger her…