Spätherbstliche Runde am Ebenwald

23. November 2013 von Bernhard Baumgartner

Mit dem neuen Headerbild ist es im Blog ebenso spätherbstlich geworden wie in der Natur draußen. Bis auf einzelne noch goldig leuchtende Lärchen und Birken alles kahl und auf den ersten Schnee wartend, dabei hatten wir an diesem Freitag, 22. November, erst den zweiten richtigen Reif der Saison 1013/14! Aber die höheren Berge schauen schon weiß her, wenn auch bis weit über 1000 m der Schnee schon wieder weggeschmolzen ist.

Der Wetterbericht verkündet schon eine Umstellung, zur feuchten Mittelmeerluft soll es kalt von Norden kommen (im Jänner bei uns die besten Aussichten auf ergiebigen Schneefall), aber erst heute Samstag ist es so weit – es regnet allerdings nur bei 5 Grad im Tal. Der gestrige Freitag bot als Überraschung ein “Föhnfenster”, wie es typischer nicht sein könnte. Zwischen dünnen und balligen Wolken tiefblauer Himmel, heftiger Südostwind, nicht gerade warm, aber für´s Wandern angenehm. Bei solchen Verhältnissen fahren wir aber nicht zu weit in die Berge hinein, weil da zieht es beizeiten zu, aber wir bleiben auch nicht etwa im Wiesenwienerwald, denn dort hocken noch die Nebel herum. Nicht weit weg und auf 1000 m hinauf – das gibt es für uns am nahen Ebenwald, die sonst stark frequentierte Auffahrt von Kleinzell in wochentäglicher Ruhe… zwei Autos am Parkplatz, wo an den letzten schönen Wochenende womöglich 200 parkten.

BB Nach dem Traxlerhof beim Aufstieg zum Höhenrücken, Blick auf Hochstaff und ein "Scherzerl" von der Reisalpe

Unsere Runde ist relativ kurz, auf die schönsten Blickpunkte und die spätvormittäglichen Sonnenstunden ausgerichtet: Parkplatz Ebenwald – Kaltenreiter – Sattel beim Traxler – Traxlerkapelle – Hochwiese beim Nehrreiter (gleich weglos hinauf) – blau markierter Fahrweg – Schwarzwaldeck(hütte) – Kammweg und blaue Markierung zum Eckersand (P. 1033) – Kaltenreiter-Stiegl – Kaltenreiter – Scherer – Parkplatz.

BB Blick von der Nehrreiter Hochwiese gegen Jochart und die von der "Föhnmauer" überstauten Hochalpen

AB Herbstreste – vom ersten Schnee und von den “goldenen” Lärchen. Wir stoßen hier (Aufnahmepunkt meines neuen Headerbildes) auf die vom Eggersand kommende blaue Markierung und folgen dieser ostwärts, auf dem Fahrweg der Schwarzwaldeckhütte, bis zum geschlossenen Schutzhaus.

BB Eine Allee mächtiger Rotbuchen, auch sonst gibt es eindrucksvolle Baumgestalten, alte Fichten und Tannen, Bergahorn.

Von den freien Hochwiesen ergibt sich ein Fernblick ins wilde Wettergeschehen südlich der Voralpen (AB, im Bild der Obersbergkamm noch frei), samt einem Durchblick am Naßkamm zwischen Rax und Schneealpe (BB)

Zuletzt führt der Fahrweg durch den obersten Wald der Nordflanke hinauf zum Schwarzwaldeck.

Die Schwarzwaldeckhütte war lange Zeit das beliebteste kleine Wander- und Ausflugsziel am Ebenwald. Schon in der Zwischenkriegszeit bestand dort die Hermann-Rudolf-Hütte, von der aus sogar Schirennen bis ins Gölsental nach St. Veit abgehalten wurden (mein Vater war sogar noch einer der Teilnehmer; Pokale in meiner St. Veiter Heimatchronik “400 Jahre Markt St. V.” abgebildet). Am Kriegsende 1945, als hier die letzte Frontlinie verlief, brannte diese Hütte ab. Ein Südtiroler hat sie in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut, und die Familie Malojer betrieb hier das beliebte Gasthaus, bis es an eine Christliche Gemeinschaft verkauft und geschlossen wurde. Das Haus ist aber sehr gut instandgehalten, und wenn man sich zur Rast auf der Hausbank niederlassen will, gibt es dagegen keine Einwände (wurde mir berichtet).

BB Kaum eine Schutzhütte hat eine so aussichtsreiche Lage, neben den Hochalpen auf die näheren Voralpengipfel Unterberg, hier Hochstaff und Reisalpe

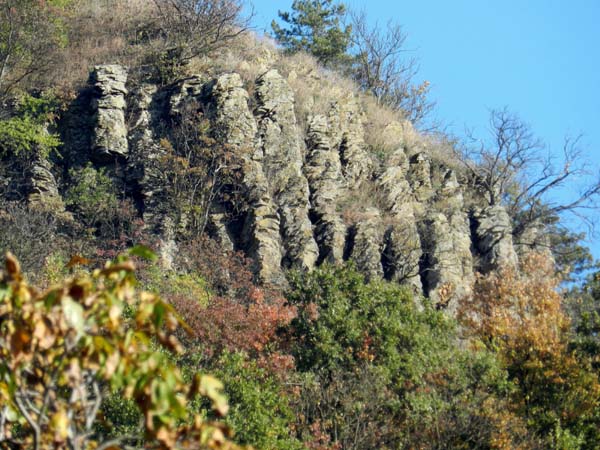

Zurück nehmen wir den direkten Weg über die Kammhöhe (keine Markierung) und kommen wieder zu den ebenen Hochwiesen, dann geht es leicht bergab durch lockere Fichtenbestände zum Eggersand. Am Weg bemerkt man überall die am Ebenwald verbreiteten Gosauschichten mit Konglomeraten und rötlicher Bodenfärbung (wasserhaltende Schichten, daher Wasseraustritte und guter Untergrund für Wiesen und früher sogar Äcker, allerdings auf 1000 m!).

AB Blick von dem mit abgestorbenen Bäumen und einem Wildgehege gesäumten Kamm über den Atzbach ins Gölsental

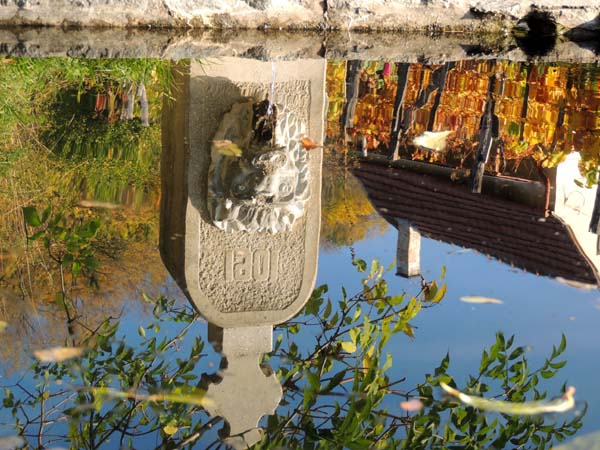

Der “Eggersand” befindet sich am südöstlichsten Zipfel der Gemeinde St. Veit an der Gölsen. Wie an der Kiensteiner Öde befanden sich hier bis vor 1900 kleine bergbäuerliche Siedlungen, die längst verfallen sind und nur mehr als Almen bestehen (genau behandelt im “St. Veiter Häuserbuch” von Mag. Wilfried Gramm und mir, unter wesentlicher Mithilfe von Josef Wochner vulgo ”Kaltenreiter-Sepp”, den ich schon seit meiner Kindheit kenne; seine Mutter, die “Kaltenreiter-Fanny” war eine Freundin meiner Mutter und Tante, und sie verbrachten in den 1930er Jahren ihre Freizeit am liebsten beim Kaltenreiter am Ebenwald). Besonders markant ist der P. 1033 m der ÖK, am markierten Weg über die “Hahnwiese” nach St. Veit, weil sich dort ein kleiner Teich als Tränklacke für das Weidevieh befindet.

Dieser kleine “Ferner” (ich weiß selbst nicht, wie ich auf diesen Namen komme, aber als Kind habe ich ihn anscheinend aus einem Bilderbuchtext aufgeschnappt) ist immer ein besonders stimmungsvolles Plätzchen. Jetzt großteils von frischem Eis bedeckt, in dem sich die Sonne spiegeln kann, aber auch noch als Spiegelbild für den Uferrand. Übrigens ist das ein ganzjährig bestehendes Gewässer, und im Frühsommer wimmelt es dort von Kaulquappen und kleinen Fröschen! Während ich mich noch mit dem Fotografieren aufgehalten habe, ist Anni schon direkt über die Wiese hinauf zum “Kaltenreiter-Stiegl” vorausgegangen. Vorher haben wir uns noch abgesprochen, die leicht möglich Erweiterung dieser Runde zur Kiensteiner Öde ein anderes Mal anzugehen…

Beim P. 1064 m der ÖK überquert die Markierung vom Eggersand den Rücken hinüber zum Kaltenreiter, der Zaunüberstieg (nicht das Tor im Bild) wird “Kaltenreiter-Stiegl” genannt. Von dort aus öffnet sich der schönste Blick über den Ebenwald – eine fast kuriose bergbäuerliche Siedlungslandschaft auf 1000 m Seehöhe. Gleich neben dem bewirtschafteten Gehöft (siehe auch im Blog > Suche: Ebenwald) befindet sich ein kleiner Teich, der unser abschließendes Bildmotiv für die Wanderung hergibt!