Ein gesuchter Farn – gefunden im Kremstal

21. Juli 2013 von Bernhard Baumgartner

Vor etwa zwei Wochen flatterte ein Mail aus Spanien zu mir – gesucht wurde der Zarte Streifenfarn!

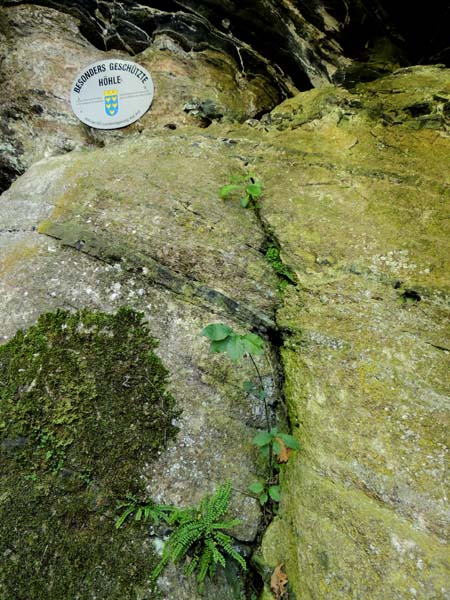

Zum ersten Bild – vor einigen Jahren bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen, mit Diafilm und eingescannt, dazu noch Ausschnitt, daher nur zur Illustration trotz schlechter Qualität…

—– Original Message —–

From: “JL PC” <joseluis@joseluisperezcalo.com>

To: <bernhard.baumgartner@wandertipp.at>

Sent: Tuesday, June 25, 2013 5:06 PM

Subject: Asplenium lepidum

> Dear Mr. Bernhard Baumgartner

>

> This is a Google translation. I do not speak german, only spanish and

> english.

>

> I am Jose Luis Perez Calo, from Madrid (Spain), a fern lover. This is my

> website, if you want to take a look: www.joseluisperezcalo.com

>

> Next Summer I am going to spend some days in Austria. I would like to see

> Asplenium lepidum. I have seen in your website that you have a picture of

> this species. I would like to ask you if you can tell me where to see this

> fern and if it is difficult to reach it.

>

> Kind regards

> Jose Luis

Über den Link kommt man zu erstklassigen Bildern aller möglichen Farne! Meine Antwort:

Lieber Herr Joseluis! Ich schreibe Ihnen in Deutsch und überlasse die

Übersetzung dem google! Mein Englisch ist nämlich nicht sehr gut, und

Spanisch kann ich überhaupt nicht.

Ich war sehr überrascht, dass Sie auf meine Website mit Asplenium lepidum

gekommen sind und habe es inzwischen auch über google versucht und bin

dorthin gekommen (Beitrag in meinem Blog www.wandertipp.at von 2008).

Zugleich habe ich in Ihrer Website das Bild dieses Zarten Streifenfarns

angesehen und mit meinem verglichen – es müsste eindeutig Asplenium lepidum

sein!

Dazu aus unserer österreichischen Spezialliteratur (Fischer/Adler/Oswald,

Exkursionsflora Österreich bzw. Janchen, Flora von Wien,

Niederösterreich…): “Mein” Standort ist dort nicht erwähnt, eher im Gebiet

der Voralpen von Niederösterreich und Steiermark. Ich werde auch noch bei

meinem Freund und Autorenkollegen Karl Oswald deswegen nachfragen!

Wo ich das Foto gemacht habe, das weicht völlig davon ab, nämlich im

Waldviertel (Niederösterreich) – noch dazu auf Marmorgestein in der

Böhmischen Masse! Fundort – Gemeinde Albrechtsberg, Kremstal /

“Kremszwickel” (Zusammenfluss von Großer und Kleiner Krems), in den

überhängenden Felsen einer über gesicherten Steig zugänglichen Höhle (oder

Halbhöhle), der “Teufelslucken”. Ich habe mir in meinem Janchen original

notiert: “Teufelsluke am Kremszwickel, 3 Stück! Oktober 1991 und Juli 1992″.

Dieser Fundort dürfte auch bei uns in Österreich nicht oder kaum bekannt

sein – ich werde ihn ins Internet bzw. facebook (Bernhard Baumgartner)

stellen und auf Reaktionen warten!

Danke für Ihren Kontakt und beste Grüße! Es würde mich freuen, wieder von

Ihnen zu hören.

Bernhard Baumgartner

Buchautor & Wanderexperte & Bildarchiv

A-3161 St. Veit an der Gölsen

Bergsiedlung 13

bernhard.baumgartner@wandertipp.at

http://wandertipp.at

+43 (0)2763 2370

Dazu noch einige Bilder von der Wanderung durch das Große Kremstal:

Burg Hartenstein - Zugang von der Kreuzung am Kleinen Kremsfluss, bevor die Straße nach Els und Albrechtsberg ansteigt.

Gudenushöhle - eine der bedeutendsten archäologischen Stätten Österreichs, Funde aus der Altsteinzeit vor ca. 30 000 Jahren.

Der Durchbruch der Kleinen Krems zwischen Hartenstein und Kremszwickel verläuft in Marmor der sog. Bunten Serie der Böhmsichen Masse (reich an Mineralien und verschiedensten Gesteinen, u. a. Graphit).

Hartensteiner Marmor (echt kristalliner Kalk, im Gegensatz zum bekannten Adneter Marmor, der "nur" ein roter Jurakalk ist) von rosa Färbung mit eingelagerten Amphibolitzügen (entstanden aus unterseeischer basischem Magma), früher in Steinbrüchen abgebaut, die wegen der geringen Widerstandsfähigkeit des Gesteins längst aufgelassen sind.

Höhle "Steinerner Saal" im Felsmassiv des Kremszwickels - im Kristallinmassiv der Böhmischen Masse gibt es bemerkenswerte Höhlen nur dort, wo Marmorzüge (= wasserlöslich wie "normaler" Kalk) auftreten.

Über steile, teilweise gesicherte Steige sind hoch oben in den Felsen zwei Höhlen zu erklettern - "Schusterlucke" und "Teufelslucke".

Bei dieser Aufnahme aus der Teufelslucke sind die beiden hier auftretenden Gesteinsarten deutlich zu bemerken – der helle Marmor und die dunklen Amphibolit-Bänder (Grüngestein). Unter den Felsüberhängen wächst in kleinen Nischen der Zarte Streifenfarn, der das benötigte Wasser nur aus der Luftfeuchtigkeit entnimmt. Das folgende Bild ist die Originalaufnahme (vom Dia eingescannt).

Unterhalb der Felsmassen geht es im Tal ganz romantisch weiter zum Kremszwickel. Neben dem Fahrweg sind Infotafeln angebracht, auf welchen der berühmte Geologe Prof. Alexander Tollmann die Gesteinsverhältnisse erläutert (vor einigen Jahren verstorben, war Besitzer von Schloss Albrechtsberg; skandalöse Bekanntheit durch sein Auftreten gegenüber Bundeskanzler Kreisky bei einer Parteiveranstaltung, als er gegen das damals geplante Atomkraftwerk protestierte – im nun schon historischen Rückblick erweist er sich letztlich als Gewinner in dieser Auseinandersetzung; ich schätze ihn vor allem durch seine geologischen Arbeiten über das Ötschergebiet und seine revolutionären Forschungsergebnisse zur Tektonik der Ostalpen).