Wilder Kaiser – Stripsenjoch

4. Juli 2014 von Bernhard Baumgartner

Bei unserem letzten Schiurlaub sind wir an einem Rasttag rund um den Wilden Kaiser gefahren und haben beim Walchsee nahe Kössen und rund um den Hintersteiner See bei Scheffau auch eine Wanderung unternommen. Jetzt im Sommer (18. Juni) sollte es aber “ins Herz” des Kaisergebirges gehen!

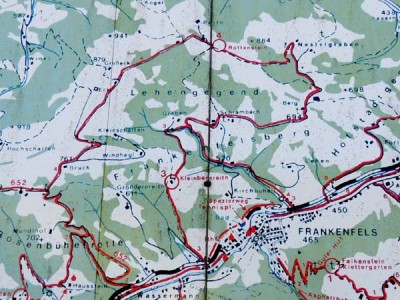

Die Zufahrt führte über St. Johann und den Sattel bei Gasteig zum Eingang des Naturschutzgebietes Kaiserbachtal in der Griesenau. Ein paar Kilometer Asphaltstraße (mit geringer Maut) leiten dann in die Hochgebirgslandschaft hinein. Zur Rechten Alm- und Latschenhänge, links ragen bereits die riesigen Kalkklippen in den Himmel hinauf. Bei der Griesner Alm mit Gaststätten und Kiosk und allem Zubehör eines beliebten Ausfluszieles ist bei weiträumigen Parkplätzen Schluss mit der Autofahrt. Wochentags ganz moderat, aber an freien Tagen muss hier allerhand los sein!

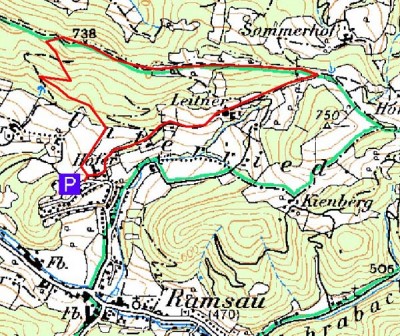

Vom hohen waagrechten Felssaum im Talschluss schaut das Stripsenjoch Haus herunter, wohl das beliebteste einfache Wanderziel hier im Kaisertal, denn an der Südseite geht es überall höchst schroff hinauf zu den Klettergipfeln. Für uns, die wir ja noch mehr an diesem Tag vorhaben, ist die Schutzhüttenwanderung ideal – ein gut ausgebauter Weg mit packenden Ausblicken, Höhenunterschied gerade über 500 m, dazu sonnig-lüftiges Wetter. Also machen wir uns an den Aufstieg.

Zuerst geht es an riesigen Rotbuchen vorbei aus dem tief gefurchten Kaiserbach hinaus und in Kehren die blumigen Bergwiesen hinauf. Doch schon berrühren wir einen aus den Wänden herabkommenden Schuttstrom (im Internet als “Russenleiten” bezeichnet, was das wohl bedeuten soll?). Dann folgt zunehmend steiler Bergwald mit überwiegenden Rotbuchen, vom Steig in etlichen Serpentinen bewältigt. Am oberen Waldsaum stehen wir wieder neben dem mit Riesenblöcken und Schutt angefüllten Wildbach und sind schon am Rand des alpinen Geländes angekommen.

BB Der Predigtstuhl wirf seinen zackigen Schatten über die Steinerne Rinne hinweg an die Fleischbank-Ostwand

Die Felslandschaft ist wahrlich gigantisch (ich hoffe, nach der Karte die richtigen Bergnamen gefunden zu haben)! Unser breiter Weg zieht aber im Vorfeld der Wände und Kare zügig bergwärts und führt dann den Wildanger entlang – herrliche Trollblumenblüte! Auch so blüht allerhand, u. a. der Bergbaldrian wie in Annis Bild.

Nun kommen wir schon in die Latschenfelder, und der schrofige Schlusshang rückt immer näher. Unglaublich, wie geschickt sich der Weg in Kehren zwischen Schutt, Felsvorsprüngen und steilem Rasen hinauf windet. Es sind gerade 1 1/2 Stunden vergangen, da sind wir schon vor der Stripsenjoch Hütte auf 1577 m Höhe angelangt. Eigentlich ist es eine Gruppe von sichtlich auf schlimmstes Wetter abgestimmten Berghäusern, die sich schlicht “Hütte” nennt. Für die Nordseite des Wilden Kaisers wohl der Hauptstützpunkt für die Kletterer, auf die aber auch ein Klettergarten am nahen Stripsenkopf, gegenüber den ganz hohen Routen der Nordwände, wartet.

Wir halten unsere “Zielrast” in der Blumenwiese oberhalb der Hütte mit herrlichem Blick ins westliche Kaisertal und auf die Felsgrate am Totenköpfl. Wo aber soeben noch himmelblaue Löcher die Mittagswolken durchsetzten, wird jetzt das Gewölk immer dichter. Obwohl weder Regenschauer noch Gewitter drohen, machen wir uns doch bald an den Abstieg, nicht ohne vorher noch das berühmte Fotokreuz des Stripsenjochs anvisiert zu haben. Wohl kaum einer der berühmten Bergfotografen, wie etwa Heinz Müller-Brunke, hat dieses Motiv nicht festgehalten, na ja, wir erst recht, wenn auch nicht so kunstfertig und nur als Schnappschuss während der Wanderung…

Der über die Grate streichende Wind wird mit den spärlicheren Sonnenstrahlen zunehmend frischer, und so machen wir uns rasch an den Abstieg, der bei einem plötzlichen Regenguss oder Gewitter gar nicht angenehm wäre, so mitten durch die Schuttrinnen und Schrofen. Aber es bleibt schön, und bald nehmen wir die Wegkehren entlang des Wildangers nicht mehr so eilig in Angriff.

BB Der "Riesenrachen" der Steinernen Rinne, gespenstisch - wenn man sich das Bild aufgestellt denkt, sicher eine gigantische tektonische Struktur in den steil stehenden Kalkklippen

Vom Wildbach, der aus dem Kar unter der Steinernen Rinne kommt, geht es wieder in den schattigen Bergwald, und eine Menge Kehren sind noch zu bewältigen, bis wir bei der Griesner Alm ankommen.

Am frühen Nachmittag fahren wir schon wieder durch das Kaiserbachtal hinaus zur Griesenau und wenden uns auf der malerischen Strecke nach Norden Richtung Kössen. Diese Landschaft im “Kaiserwinkel” ist höchst malerisch und liegt schon nahe der Grenze zu Baiern bzw. zum Chiemgau. Unser Nachmittagsziel ist der Walchsee – diesmal allerdings nicht “bewandert”, sondern mit einer schon ersehnten Kàffeepause (oder sollte es für uns hier eher exotisch wirkende “Össis” besser Caféjause heißen?) in einem gut besuchten Ferienhotel samt Badestrand. Frisch gestärkt bewältigen wir nachher zügig die restliche “Kaiserrunde” über Kufstein zurück nach Kirchberg.